詳細介紹

智庫 | 落戶政策與樓市調控三周年:“放”與“限”的博弈

發布時間:

2024-04-09 08:52

推進非戶籍人口在城市落戶,客觀上對房地產會形成一定利好,但這種人口紅利正在逐漸減弱。城市之間的人口之爭終究是一場零和游戲,隨著這些人群住房需求的逐漸消化,市場供需逆轉不可避免。

2016年的“9·30”,對于樓市來說可謂一個歷史性的轉折點。北京率先出臺的“9·30”新政吹響了新一輪房地產調控的集結號,不到一個月時間,就有北京、上海、廣州、深圳、天津、蘇州、成都、鄭州、無錫、濟南、合肥、武漢、佛山、南寧、南京、廈門、珠海、佛州、惠州、南昌等22個大中城市發布了樓市調控新政,此后政策不斷加碼,房地產進入一個漫長的調控周期。

與樓市的“9·30”調控就在同一天,2016年9月30日國務院辦公廳印發《推動1億非戶籍人口在城市落戶方案》的通知,通知要求,“十三五”期間,城鄉區域間戶籍遷移壁壘加速破除,配套政策體系進一步健全,戶籍人口城鎮化率年均提高1個百分點以上,年均轉戶1300萬人以上。到2020年,全國戶籍人口城鎮化率提高到45%。

一邊是調控政策的“限”,一邊是落戶政策的“放”,收放之間考驗著地方政府的調控智慧。

戶籍制度之變

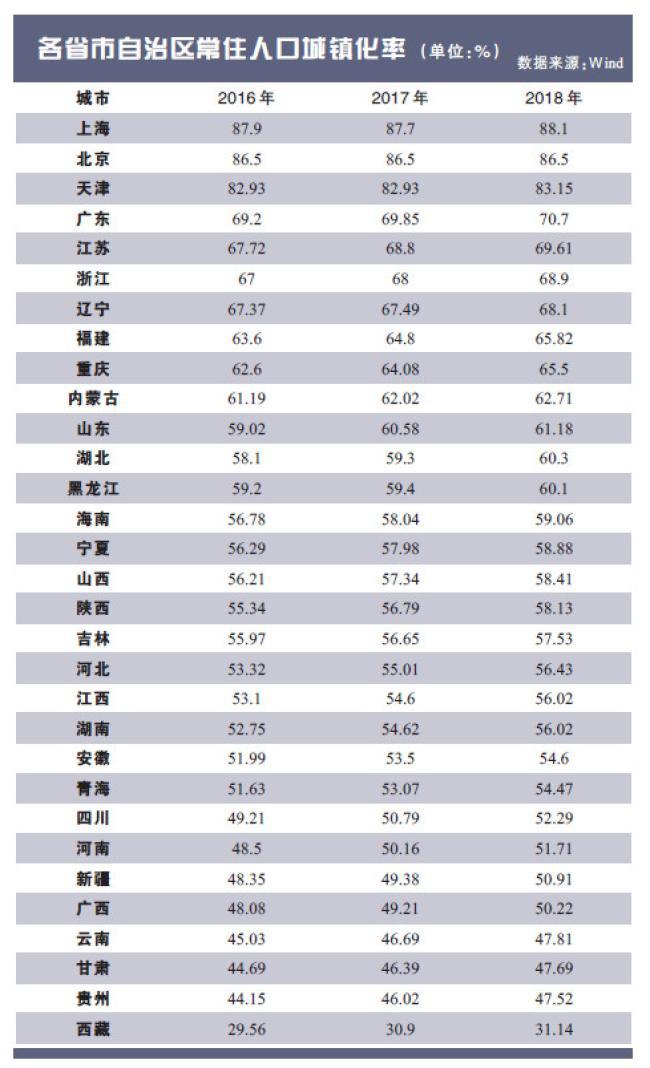

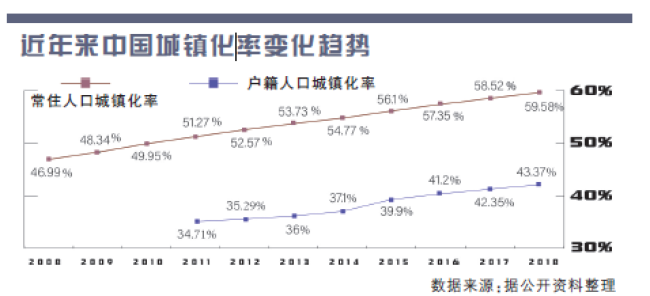

落戶政策的調整放松,源于城鎮化加速與戶籍制度之間的矛盾愈發突出,人戶分離嚴重。從城鎮化指標可見,常住人口的城鎮化率明顯高于戶籍人口的城鎮化率水平。2012年我國常住人口城鎮化率達到52.57%,而戶籍人口城鎮化率僅為35.29%,二者相差17.28個百分點;到2014年常住人口城鎮化率達到54.77%,而戶籍人口城鎮化率僅為37.1%,差距拉大到17.67個百分點,人戶分離現象愈發嚴重。

2014年3月,國務院頒布《國家新型城鎮化規劃(2014~2020)》,規劃強調,要有序推進農業轉移人口市民化,提出要統籌推進戶籍制度改革與基本公共服務均等化,實施差別化的落戶政策。并提出,到2020年常住人口城鎮化率達到60%左右,戶籍人口城鎮化率達到45%左右。這是中央頒布實施的首個城鎮化規劃。

2016年9月30日,國務院辦公廳印發《推動1億非戶籍人口在城市落戶方案》,再次為戶籍人口城鎮化提供了政策支持。方案提出,在拓寬落戶通道方面,全面放開放寬重點群體落戶限制,除極少數超大城市外,全面放寬農業轉移人口落戶條件。調整完善超大城市和特大城市落戶政策,重點解決符合條件的普通勞動者落戶問題。調整完善大中城市落戶政策。

2018年10月11日,國家發改委根據進度安排,開展了對《推動1億非戶籍人口在城市落戶方案》落實情況的督察。

2019年4月8日,國家發改委印發《2019年新型城鎮化建設重點任務》提出,突出抓好在城鎮就業的農業轉移人口落戶工作,推動1億非戶籍人口在城市落戶目標取得決定性進展,培育發展現代化都市圈,推進大城市精細化管理,支持特色小鎮有序發展,加快推動城鄉融合發展,實現常住人口和戶籍人口城鎮化率均提高1個百分點以上。同時還明確,城區常住人口100萬~300萬的Ⅱ型大城市要全面取消落戶限制;城區常住人口300萬~500萬的Ⅰ型大城市要全面放開放寬落戶條件,并全面取消重點群體落戶限制。超大特大城市要調整完善積分落戶政策,大幅增加落戶規模、精簡積分項目,確保社保繳納年限和居住年限分數占主要比例。

2019年9月,國家發改委在廣東東莞召開現場推進會強調,在重點地區全面落實1億非戶籍人口在城市落戶政策,并于今年年底取得決定性進展,切實提高農業轉移人口市民化質量。

從統計數據的變化可以看出,推動1億非戶籍人口在城鎮落戶進展明顯。常住人口城鎮化率從2014年的54.77%提升到2018年末的59.58%,戶籍人口城鎮化率從2014年的37.1%提高到2018年末的43.37%。兩者差值從17.67個百分點縮小到16.28個百分點。中國社科院10月29日發布的《經濟藍皮書》預計,到2019年末中國常住人口城鎮化率將突破60%,提前完成任務目標。

地方政府之策

中央政策層面大力推動城鎮化及非戶籍人口落戶城市,地方政府也積極響應。從2017年開始,越來越多的城市出臺放松落戶和引進人才政策,將落戶政策調整直接演變為一輪又一輪的搶人大戰。

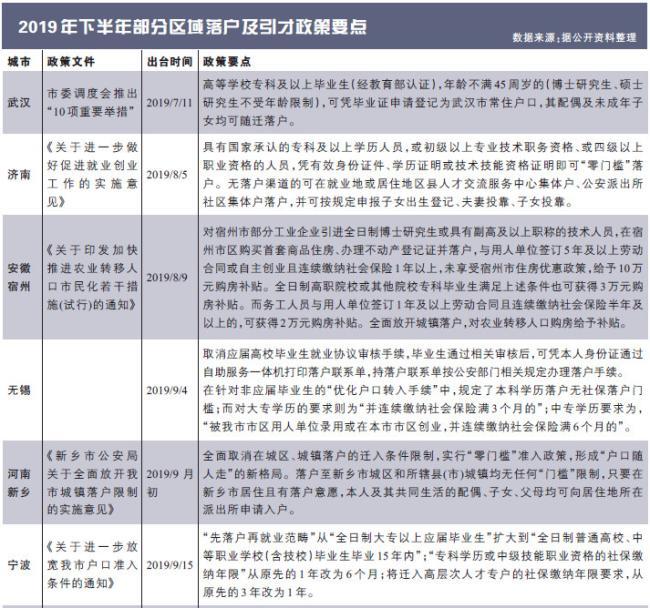

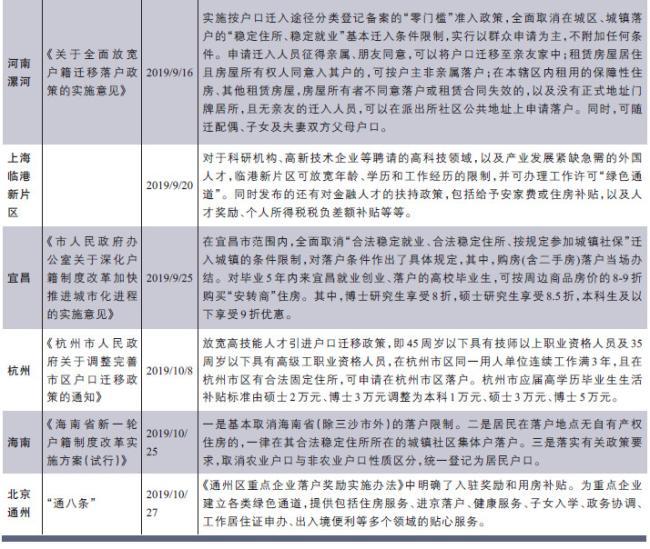

對于一線城市來說,由于城市容量飽和,爭搶的目標是高精尖人才。例如北京對獲得一定規模創業投資的創業人才及其核心團隊、投資資金達到一定規模且市場貢獻突出的投資管理運營人才及其核心團隊、高新技術企業以及文化創意領軍企業骨干、創新創業中介服務人才及其核心團隊等優先辦理引進。上海提出對五類人滿足相關要求的可直接落戶:一是創業人才,二是創新創業中介服務人才,三是風險投資管理運營人才,四是企業高級管理和科技技能人才,五是企業家。另外,對于重點區域的人才需求重點實施人才引進,例如2019年9月上海臨港新片區和10月北京通州推出的針對性人才引進計劃。

一線城市人口飽和,二線城市則成為拼殺最為激烈的人才引進主戰場。2017年以來,各大城市紛紛出臺引進人才和落戶政策,門檻越來越低。例如西安:具有本科(含)以上學歷的,不受年齡限制;具有本科(不含)以下學歷的,年齡在45周歲(含)以下。杭州:年齡35周歲以下的全日制大學專科(含高職)學歷及45周歲以下全日制本科學歷人才,在杭工作并由用人單位正常繳納社保的,可申請辦理落戶。成都:全日制普通大學本科及以上學歷,年齡在45周歲以下可直接落戶。重慶:專科以上或取得初級以上職稱即可落戶,不受在渝務工、就業年限和繳納社保年限的限制、沒有年齡限制,直系親屬還可以隨遷。鄭州:中專以上即可落戶。長沙:35周歲以下(含)具有全日制本科及以上學歷的應(往)屆高等院校畢業生可直接落戶。寧波:大專及以上應屆畢業生可先落戶后就業,大專工作1年即可無房落戶。合肥:大專以上即可直接落戶。石家莊:零門檻。簡言之,幾乎所有的二線城市均加入“搶人大戰”的戰團。人口增長導致樓市供需矛盾加劇,這也成為部分二線城市房價非理性上漲的直接誘因。從最近一年來的房價統計數據看,房價漲幅居前的多為人口政策比較激進的二三線城市。

樓市調控反思

房地產市場發展短期看金融,中期看土地,長期看人口。人口作為城市發展和房地產市場穩定的重要支撐,直接帶來樓市需求。但人口的過度增長,也為房地產市場帶來調控壓力。在引人才和穩樓市之間,城市政府還需謹慎拿捏。

首先,從政府角度要堅持房地產調控不動搖,不要過度依賴房地產。7月30日的政治局會議明確提出,“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”,城市政府也應如此。要戒除房地產“依賴癥”,注重產業發展,有針對性地引進人才,而不是盲目地刺激樓市住房需求,主觀上將落戶政策與刺激房地產掛鉤,例如購房落戶、購房獎勵,借人才引進政策突破限購等。

其次,落戶政策要與城市的承載力相適應。吸引人才不僅僅靠一味降低落戶門檻甚至落戶獎勵,更重要的是考慮城市發展需求和承載力,例如城市基礎設施,就業環境,住房保障,醫療、教育配套等供給能力。盲目引進人口一方面為城市帶來負擔,另一方面也難以保障人才的長期穩定留住。

最后,從業界和媒體角度看,對于落戶政策對房地產的刺激不可過度解讀。從最近一些城市出臺引進人才和落戶政策的反應來看,業界和媒體普遍存在過度解讀的現象。例如10月24日海南出臺戶籍制度改革實施方案,取消落戶限制,即被媒體解讀為“取消限購”。10月15日天津部分區域鼓勵人才來津工作的舉措亦被解讀為“放松限購”。戶籍制度改革和城鎮化的推進是大勢所趨,吸引人才是城市發展所需,過度解讀既不客觀也不可取。

總體上看,推進非戶籍人口落戶和城鎮化,客觀上創造了樓市需求,對房地產會形成一定的利好,但這種人口紅利正在逐漸減弱。城市之間的人口之戰終究是一場零和游戲,隨著非戶籍人口住房需求的逐漸消化,市場供需逆轉不可避免。或許不久的將來,房地產調控的方向就會從“防過熱”轉向“防過冷”。